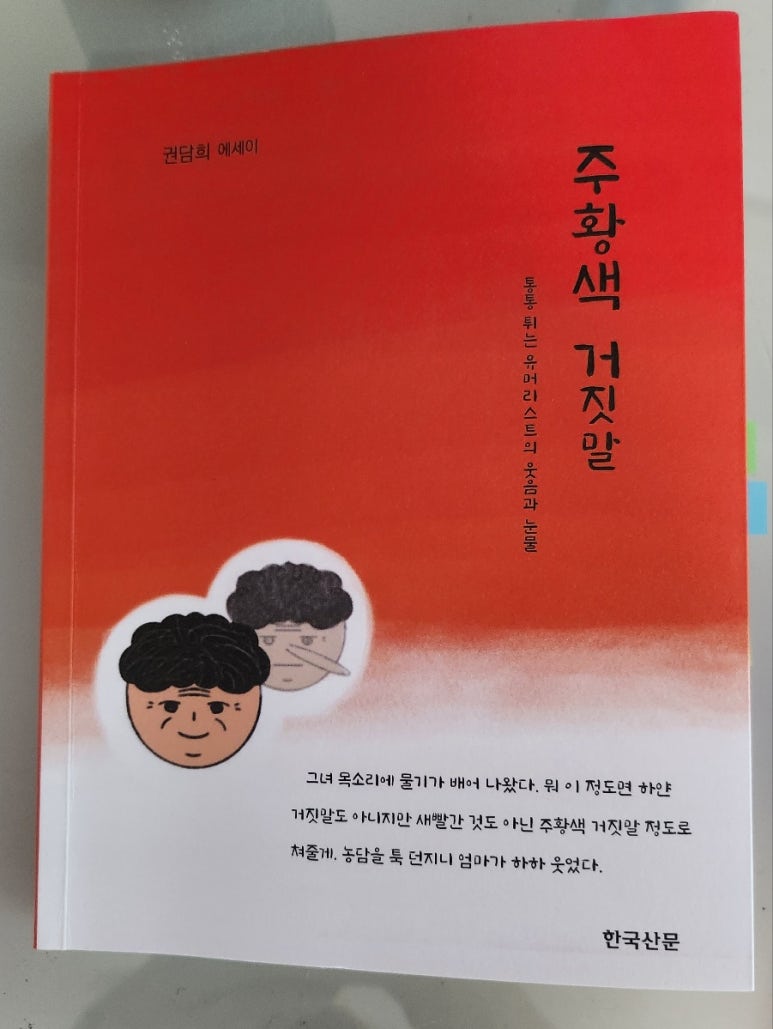

스프링 '락'

"유머감각이 없는 사람은 스프링이 없는 마차와 같다. 길 위의 모든 조약돌마다 삐걱거린다." 헨리 워드 비티의 말을 인용하며 '작가의 말'을 시작한다.

유머수필을 염두에 두고 써서 일까. 지긋이 가슴 아픈 이야기에서도 슬몃 미소를 짓게 한다. 작가에게 불우가 재산이라는 말을 또 해야하나. 가난하고 척박한 환경이 속깊은 아이로 자라게 했다고 해야하나. 나는 격세지감을 말하기도 부끄러워진다. 배울 것이 많다.

드물게 탄탄한 첫 작품집이다. 수필의 본령이라는 재미와 정보 두 마리 토끼를 다 잡은 셈이다. 배움과 삶에 대한 치열한 열정에 고개가 절로 끄덕여진다. 박수보낸다.

* 남편은 면수 같은 사람인 듯하다. 딱 간장만 넣어야 맛이 나는 사람인데 거기에 나는 메밀 사리도 없이 새빨간 양념을 올려라, 김 가루를 뿌려라, 참기름을 부어라, 은연중 압박을 가했던 모양이다. 그럴 때마다 그는 자기가 할 줄 아는 간장만 자꾸 들이부어 그사이 저리 주름이 깊어졌나 싶어 별안간 짠한 생각이 들었다. 찌글찌글 찌든 얼굴이 모처럼 간이 맞는 면수를 마시며 환해졌다. (105쪽)

* 지난 생일, 엄마가 밀쌀 위에 웁쌀을 얹어 지은 하얀 쌀밥을 고봉으로 담아주던 생각을 하며 걸었다. 반찬 필요 없이 밥만 먹어도 맛있는 쌀밥. 아침에 고봉 깎아 먹고, 점심에 남은 반을 먹고, 그리고 나머지 저녁으로 먹으면서 생일을 만끽하고는 빨리 잊어야 한다. 다음 생일까지 밀밥으로 견뎌야 하는 나름의 생존전략이다. (169쪽)

* 호적에 이름 한 번 올리는 원願으로 살았어 여름 꽃밭 같던 시절 도깨비불에 홀려 밤길 걷듯 밤살이로 평생이 저물어 가니 한 번은 그래도 될까 싶었지

때때로 본댁의 몽니는 어찌 그리 살차던지 손가락 빗질에도 한 움큼 머리털이 빠지는 날은 성님, 성님 송화 가루 같이 헤픈 웃음으로 속내 동여매도 유감없이 후려치는 매질에는 드나는 자리 태날까 숨조차 빌린 듯 국으로 엎드려 살았어 그러거나 말거나 까막까막 산머루 알 같은 눈말울이 늘어나고 사는 거처럼 산다 싶을 때도 있었지만 노냥 봄날이라고

속창시가 미꾸라지 소금 흩쳐놓은 거처럼 먹은 맘 없이도 용천을 떨어대는 날이면 잡지 마라 잡지 마라 나는 갈란다 서울 가 식모살이한들 이보다 더 추레할까, 치맛단 말아 쥐고 삽작문 먼지 풀썩이며 팔자 도망하다가 막둥이 울음소리는 저승까지도 따라온다더라 누가 묻기나 했나 혼자 답하고 하냥 주저앉았지 간다간다 애 셋 낳고 간다더니 옥실옥실 여섯을 낳고도 못 간 거야

호적에 이름 한 번 올리는 게 뭐라고 장맛 국맛 다 알고 나니 사람을 노나서 산다는 건 노상 길 위에서 사는 거나 같은 거였어 아침이면 소슬한 웃음 흘리는 달맞이꽃처럼 말이야

언젠가 엄마 생각하며 썼던 <달맞이꽃>이란 시를 들려준 적이 있다. 귀가 어두워 잘 듣지도 못하면서 엄마는 덮어놓고 잘 썼다고 했다. ...

시는 '달맞이꽃'이지만 현실은 '동거인'인 늙은 소실이 입가에 소슬한 미소가 머물렀다. (206쪽)

시 <달맞이꽃>은 절창이다. 아버지의 동거인으로 산 엄마의 세월을 이렇게 풀어낸 건 대단한 통찰이다. 장하다. 이 신산한 모습에 마음이 기운다.

나는 본댁의 막내다. 우리 엄마는 소실댁을, 그것도 둘이나 품고 살았다. 대하소설감인 그 이야기를 나는 접근도 못하고 있는데.

* 9월 15일, 드디어 12권 마지막 책장을 덮었다. 8월 10일 시작해서 한 달하고 닷새를 『아리랑』에 푹 빠져 살았다. 계절은 어느새 한여름을 빠져나와 바람 좋은 9월에 들어서 있었다. 지배층과 피지배층의 관계는 무엇인지. 한 줄 한 줄, 한 장 한 장 많은 의문에 밑줄을 그었다.

... ...

여행 떠나기 전 계획대로 다 못 보고 군산을 떠나왔다. 『아리랑』 속에 푹 빠져 여름을 서늘하게 보내고 뭔가 빚진 마음으로 김제, 군산을 찾은 여행었다. ...

'아흐동동다리' 팀이 적금을 타서 완전체로 러시아 여행을 할 때는 『아리랑』 의 또 하나 무대인 블라디보스토크를 꼭 끼워야겠다. (297쪽)

부록으로 <퉁게통게, 울끈불끈 / 조정례 『아리랑』 문학 기행 >

글 좀 쓰라는 닦달이 필요한 이민옥, 박은실, 이성화, 권담희 넷의 단톡방 이름이 '아흐 동동다리'라니 듣기만 해도 유쾌하다. 글의 특징으로 휴머니스트, 로맨티스트, 리얼리스트, 유머리스트라는 케릭터를 가지고 있다니 맘이 든든하다.

넷이 『아리랑』을 그야말로 촘촘하고 예리하게 읽고, 즐기고 누리기까지 한다. 참 보기좋은 모습이다. 아흐동 주민의 치열한 수필쓰기를 응원한다. 후하게 말하자면 수필계가 밝아지는 느낌이다.

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| 미오기傳 / 김미옥 (0) | 2024.06.03 |

|---|---|

| 감으로 읽고 각으로 쓴다 / 김미옥 (0) | 2024.06.03 |

| 동키 호택 / 임 택 (0) | 2024.05.07 |

| 고래 / 천명관 (0) | 2024.04.26 |

| 날마다 전성기 / 성민선 (0) | 2024.04.21 |