그야말로 폭풍 독서 시즌이다. 이 칩거의 시간에 책이 없었다면 우울에 빠졌을 것 같다.

이옥의 작품을 이해하기 위해 수많은 선학, 후학, 서양의 고전까지 들이민다. 아, 그렇구나. 이런 생각을 가진 다른 작가들의 글까지 가까이 두고 이해를 재촉한다.

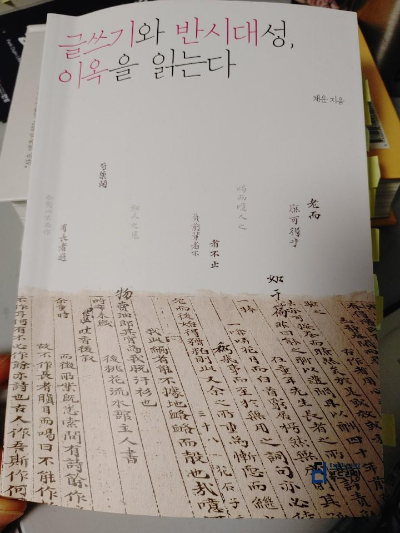

조선 후기, 정조의 문체반정의 희생양이 된 이옥,

구문, 아니 고문을 고리타분하게 여기고 오직 새로운 글을 추구했다. 당시 비슷한 문체로 박지원파가 주류를 이루었지만,

정조는 이옥을 일벌백계의 표적으로 삼는다. 성균관 유생때부터 불온한 글이니 율격에 맞는 시와 문을 지으라는 엄청난 숙제로 벌을 주더니, 과거에서도 문체를 바꾸지 않자 군역을 보낸다. 그것도 두번씩이나, 양반이 가지않는 충군은 귀양살이다.

서른한 살부터 마흔한 살까지 이리 저리 밀려다니며 귀양살이를 한다. 몇 번째 초시에 장원을 했으나 문체가 불량하다고 정조가 직접 꼴찌 처리를 했다. 그후 과거를 접고 고향으로 내려가 자신의 문체로 맘대로의 글을 썼다.

소소하고 미미한 것들에 눈길주고, 저자거리의 이야기를 기록했다. 손에 잡힐듯 세세하고 다정하게.

* 이 슬프고도 다소 기괴한 경(원통경)을 읽으며, 나는 이와 같이 생각해 본다. 잃을 게 없는 자는 세 가지가 없다. 첫째, 두려움이 없고, 둘째, 희망이 없으며, 셋째, 절망이 없다. 루쉰이 그러지 않았는가. 절망을 허망하다고, 희망이 그러하듯이, 이옥은 쓰되, 그걸로 무언가를 얻기를 기대하지도 않는다. 그냥 쓴다. 반상하지 않고, 두려워하지 않고, 뒤돌아보지 않고, 오로지 쓴다. 그게 그가 할 수 있는 유일한, 최고의 저항이었으므로! (31쪽)

* 취함이 극에 이르면 '배설'로 이어진다. 글쓰기 또한 일종의 배설이다. 먹고 취하고 토하는 것과 마찬가지로, 글스기는 살아 있음에 대한 존재의 가장 원초적인 표현방식이다. 먹고 취하고 토하는 데 법이 있던가? 삶이 법대로 살아지던가? 글쓰기가 먹고 취하고 토하는 것과 다르지 않다면, 글 역시 법을 따라햐 하는 이유는 없는 것, 취와 토는 메타포가 아니다. ..... 어떻게 읽으면 '글이란 배설일 뿐이야'라는 노골적 '문장모독'같기도 하다. 요컨대 여기에는 무거움이니 엄숙함이라고는 없다. 정조의 표현대로 '무엄하다! (163쪽)

* 마을을 다한 글쓰기들은 이런 식으로 공명한다. 개체는 세계와 뒤섞이는 만큼 개체성을 형성하고, 세계는 그 개체와의 관계를 통해 하나의 현실로서 구성된다. 글쓰기란 개체와 세계가 상호침투하는 '막', 미세한 구멍들로 이루어져 들숨과 날숨이 오가는 이 피부과 같은 것이 아닐까. ....

이제 이옥을 읽을 시간이다. (308쪽) 이렇게 끝을 맺는다.

나도 이옥의 작품을 찾아서 다시 읽는다.

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| <The 수필> 2021 빛나는 수필가 60 (0) | 2020.12.23 |

|---|---|

| 인생 독본 1 / 레프 톨스토이 (0) | 2020.12.21 |

| 예술과 정치 / 토마스 만 (0) | 2020.12.09 |

| 책, 그리고 영화 (0) | 2020.12.08 |

| 노포老鋪의 장사법 / 박찬일 (0) | 2020.12.05 |