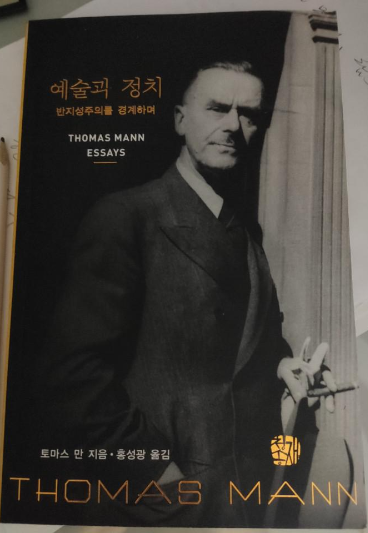

홍성광님이 페친이라서 그가 번역해서 소개한 책을 샀다.

옮긴이의 20년 과업이라니 만만히 보면 안된다.

부제 '반지성주의를 경계하며'에 주목해야 한다. 그래 지성으로 꽁꽁 뭉쳐진 책이다. 말랑한 구석이 없다.

딱딱한 음식을 오래 씹으며 소화시킬 인내가 필요하다. 다행히 외출 없는 나날이 많은 요즘이라 숙제처럼 읽어냈다.

누구는 김치를 담가놓고 성취감을 느낀다는데... 나는 무거운 책을 읽고나서 성취감 같은 걸 느끼기도 한다.

하지만 이 책은 어째 소화가 제대로 안 된 느낌이다.

"정치를 외면한 가장 큰 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것이다. "

- 플라톤의 <국가>

* 하인리히 만은 그의 에세이 <졸라 Zola>에서 동생 토마스 만을 '비겁자'라고 가차 없이 공격했고, 토마스 만은 형을 '문명문사'라고 신랄하게 비판했다. 이로 인해 둘 사이의 관계가 극도로 나빠지게 되었다. (62쪽 주)

명문가의 지식인 형제도 이렇게 서로 반목한다. 과도한 지성의 충돌 아니면 인간성의 결핍으로 봐야할까.

* "종교적 인간은 자기 자신만을 생각한다"고 니체가 말한다. 그 말은 종교적 인간은 자신의 '구원', 자신의 영혼의 구원을 생각하지, 적어도 원래적으로는 그 외의 다른 것은 생각하지 않는다는 뜻이다. 하지만 종교적 인간은 몰래 원칙적으로 신상을 신봉하고, 자신을 신성시하는 내적인 작업이 신비적인 방법으로 '전체'에 도움을 주리라는 약속을 굳게 믿는다고 한다. 문화 신봉자의 경우에도 이 같은 점이 꼭 그대로 적용된다는 것이다. (115쪽)

* 자유주의는 자유에 의해 쫓겨났습니다. 사람들은 자유에서 자유주의를 몰아냈습니다. 자유는 배우고 익혔습니다. 인도주의는 더 이상 모든 것에 인도주의를 살해하려고 죽기 살기로 덤비는 것에도 촉수를 뻗고 있는 인내를 의미하지는 않을 겁니다. 광신주의와 맞대면한 채 순전히 선의와 인간적 회의 때문에 더 이상 자신을 믿지 않는 민주주의는 싸움에 지고 맙니다. (228쪽)

난해하다. ...

* 독일로 가는 편지에는 모든 것이 담겨 있을 필요가 있습니다. 그리고 또 한 가지 덧붙일 게 있습니다. 구대륙의 땅을 또 한 번 저의 발밑에서 느끼고자 하는 꿈은, 미국에서 살면서 버릇이 많이 나빠지긴 했지만, 낮에도 밤에도 저에게서 떠나지 않았습니다. 제가 살아서 그 순간이 온다면, 칭찬할 만한 당국에서 허락하고 수송 상황이 허락한다면 저는 그쪽으로 갈 것입니다. 하지만 제가 일단 그곳에 가게 되면 겨우 12년 망명 생활의 산물인 두려움과 낮섦이 사라지고 천 년의 오랜 추억을 간직하고 있는 매력이 솟아나리란 예감이 듭니다. (351쪽)

<내가 독일에 돌아가지 않는 이유>를 읽으며 조국을 떠난 망명자의 심정을 헤아려 보았다. 감히 짐작할 수 없는.

* 예술은 힘이 아니라 하나의 위로일 뿐입니다. 하지만 깊디 깊은 진지함의 유희이며, 완성을 향한 갖은 노력의 본보기인 예술은 애당초부터 인류의 동반자로 주어져 있습니다. 그리고 이 예술은 죄에 의해 흐릿해진 눈으로 자신의 순진함을 결코 완전히 외면할 수는 없을 것입니다. (378쪽)

플라톤, <국가> 제 1권 '정의正義에 대한 정의定義'에서

" 통치는 가장 훌륭한 사람들이 하는 것입니다. 그들은 욕심과 야망이 없는 가장 훌륭한 사람들이라서, 돈도 명예도 그들의 관심을 끌지 못합니다. 그러니 이 훌륭한 사람들이 통치에 나서도록 만드는 방법은 그들에게 합막을 가하거나 대가를 치르도록 하는 것밖에 없습니다. '훌륭한 분들이 스스로 통치에 나서기를 거부할 때 그들이 치르는 가장 큰 대가는 자기들보다 못한 사람들의 통치를 받은 것입니다.' 이들이 정찾 통치를 맡게 되는 이유는 바로 이 대가에 대한 우려 때문인 듯합니다. "

플라톤의 말로 시작해서 플라톤의 말로 끝낸다.

그럼에도

'예술'과 '정치'가 어울리는 짝이 되기를 빌어본다.

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| 인생 독본 1 / 레프 톨스토이 (0) | 2020.12.21 |

|---|---|

| 글쓰기와 반시대성, 이옥을 읽는다 / 채운 (0) | 2020.12.16 |

| 책, 그리고 영화 (0) | 2020.12.08 |

| 노포老鋪의 장사법 / 박찬일 (0) | 2020.12.05 |

| 푸른빛의 소녀가 / 박노해 ... 책선물 (0) | 2020.12.01 |