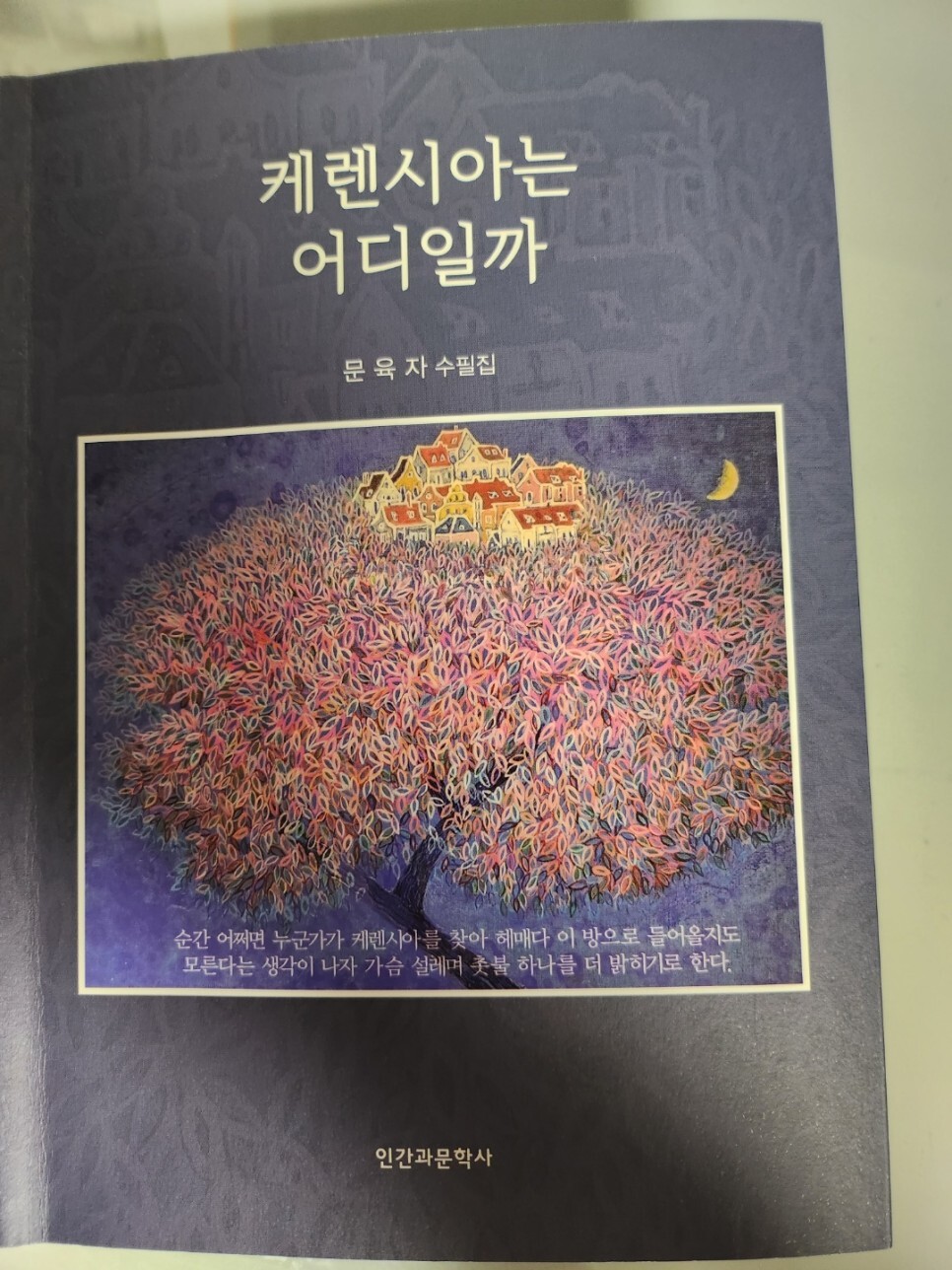

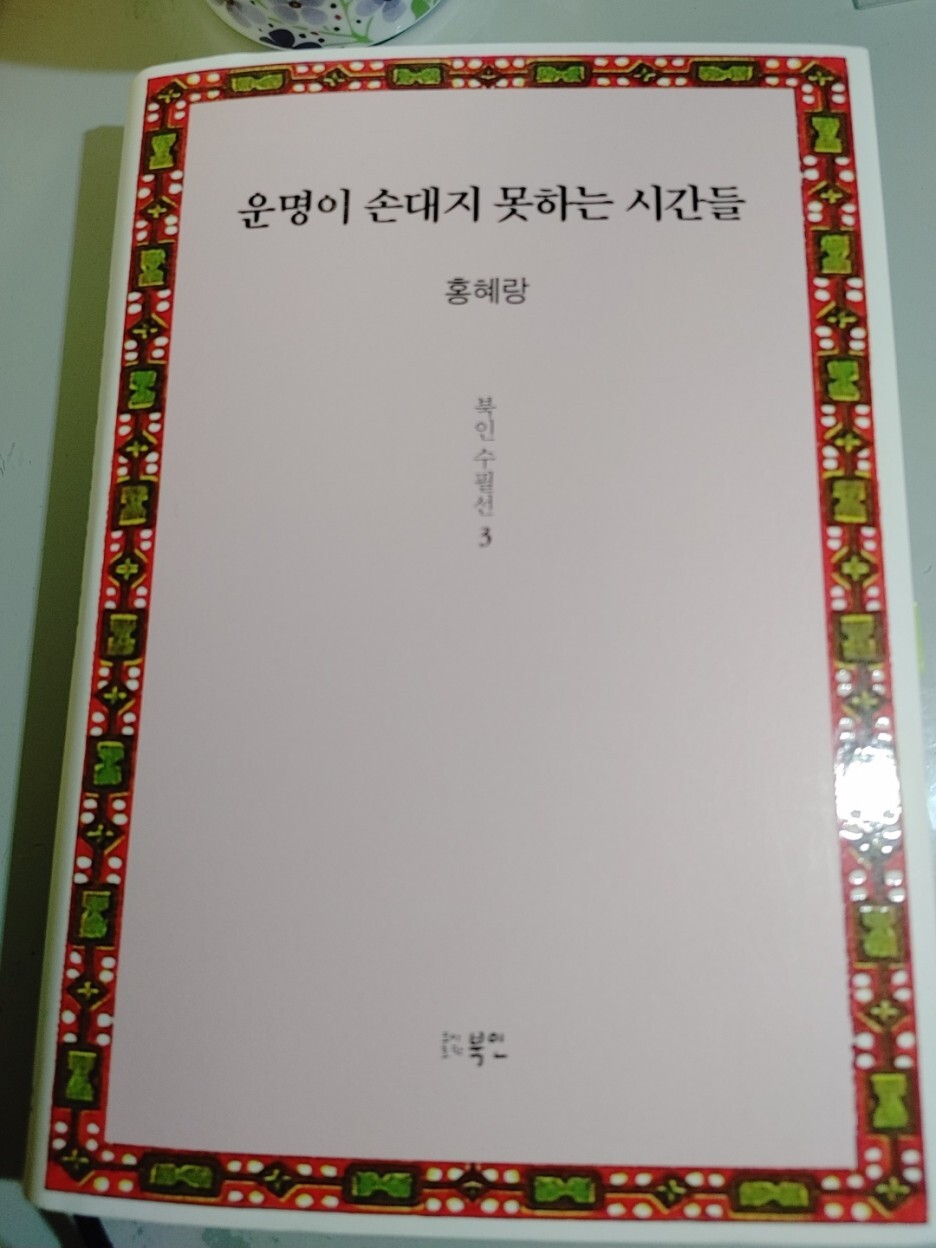

문육자 선생님의 새 수필집이다. 여덟 권 째다. 읽기도 전에 숙연해지는 이 마음은 무엇인가. … 아파하며 글을 쓰는 것도 사치라고 했다. 다 내려놓으면 무에 그리 서럽고 안타깝고 허망하겠느냐는 전갈에 손뼉을 쳤다. 모두 돌아앉아 있었다. 낯선 얼굴이었다. 저마다 바쁘게 걸어갈 궁리를 하고 있었다. 뱃속이 웃음을 품는 일은 없을까. 수많은 언어를 가져다주던 바다는 나를 기다리고 있을까. 밤마다 꿈을 꾸었다. 스스로를 하찮다고 홀대한 순간을 매질했다. 보이지 않지만 열심히 땅속을 걷고 있는 나무들을 응원하고 있지 않은가. 이젠 하늘로 뻗어갈 그들의 기개가 구름장을 찌를 때까지 그 곁에서 서툴게 캐낸 언어를 제련하기로 한다. 그리고 고향 바다를 부르기로 한다. 바다 저편에서 꼬물거리다가는 훌쩍 치솟아 성큼..