<이방인>을 언제 읽었던가. 스토리는 생각나는데 문체가 깜깜하다.

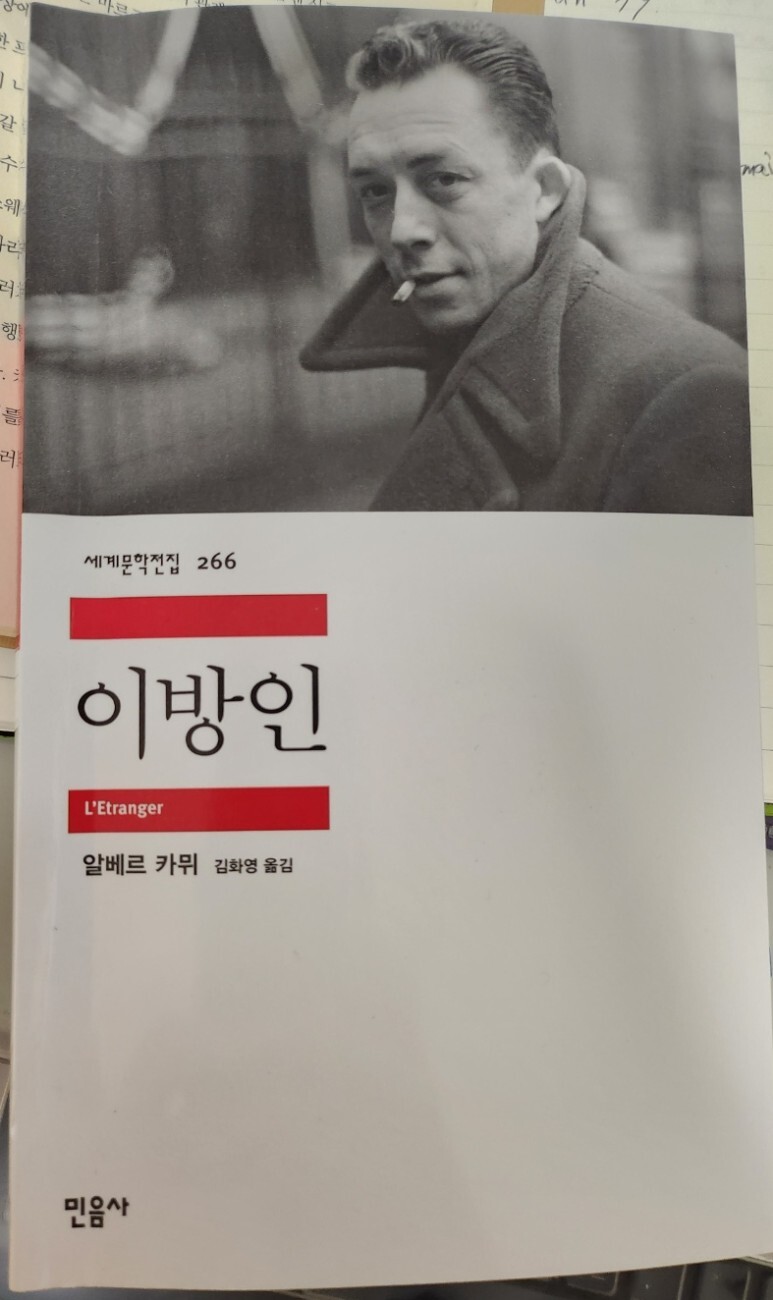

알베르 카뮈, 수업을 위해 주문해서 읽었다.

장석주는 《글쓰기는 스타일이다 》에서 '부조리의 문체 - 삶이라는 백일몽을 찢고 나가다' 라고 했다.

'카뮈의 문장에는 생명의 기쁨과 관능의 아름다움이 눈부시게 드러난다' 니...

갸우뚱 하면서 다시 읽는다.

* 오늘 엄마가 죽었다. 아니, 어쩌면 어제. 모르겠다. 양로원으로부터 전보를 한 통 받았다. '모친 사망, 명일 장례식, 근조謹弔' 그것만으로는 아무런 뜻이 없다. 어쩌면 어제였는지도 모르겠다. (13쪽) 그 유명한 첫 문장.

* 바다가 무겁고 뜨거운 바람을 실어 왔다. 하늘 전체가 갈라지면서 불비가 쏟아지는 것 갔았다. 나의 전 존재가 팽팽하게 긴장했고 나는 손으로 권총을 꽉 그러쥐었다. 방아쇠가 당겨졌고, 권총 손잡이의 매끈한 배가 만져졌다. 그리하여 날카롭고도 귀를 찢는 소리와 함께 모든 것이 시작되었다. 나는 땀과 태양을 흔들어 털었다. 나는 내가 대낮의 균형과, 내가 행복을 느끼고 있었던 어느 바닷가의 그 특별한 침묵을 깨뜨려 버렸다는 것을 깨달았다. (77쪽)

* 어느 날 간수로부터 내가 감옥에 들어온 지 다섯 달이 지났다는 말을 들었을 때, 나는 그의 말을 믿기는 했지만 이해할 수는 없었다. 내가 볼 때는 언제나 같은 날이 내 감방으로 밀려들었고 나는 언제나 같은 일을 계속하고 있었다. 그날 간수가 가고 나서 나는 양철 식기에 비친 내 얼굴을 들여다보았다. 내가 아무리 바라보고 웃음 지으려 해도 그 얼굴은 여전히 정색을 하고 있는 것 같았다. 나는 그 모습을 내 앞에서 흔들었다. 나는 미소를 지었지만 그 얼굴은 여전히 심각하고 슬픈 표정을 지었다. (101쪽)

* 모든 것이 나의 참여 없이 진행되었다. 나의 의견을 묻는 일 없이 나의 운명이 결정되고 있었다. 때때로 나는 다른 모든 사람들의 이야기를 가로막고 이렇게 말하고 싶었다. "대체 누가 피고인가요? 피고인이 된다는 건 중요한 일이에요. 내게도 할 말이 있어요. " 그러나 깊이 생각해 보면, 내겐 할 이야기가 아무것도 없었다. (121쪽)

* 나는 빠르게, 좀 뒤죽박죽이 된 말로, 그리고 우스꽝스러운 말인 줄 알면서도, 그것은 태양 때문이었다고 말했다. 법정 안에서 웃음이 터졌다. (126쪽)

* 나는 처음으로 세계의 다정한 무관심에 마음을 열고 있었던 것이다. 세계가 그토록 나와 닮아서 마침내 그토록 형제 같다는 것을 때닫자, 나는 전에도 행복했고, 지금도 여전히 행복하다고 느꼈다. 모든 것이 완성되도록, 내가 외로움을 덜 느낄수 있도록, 내게 남은 소원은 다만, 내가 처형되는 날 많은 구경꾼들이 모여들어 증오의 함성으로 나를 맞아 주었으면 하는 것뿐이었다. (148쪽)

카뮈의 이방인이 끝나고 책의 절반은 번역한 김화영 선생의 해설과 카뮈 연보다.

그의 조상들을 시작으로 한 카뮈 생애가 단편 한 편 분량이다. 상세히 읽으니 장편 서사시 같기도 하다.

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| 너의 이름은 / 박효진 (0) | 2023.02.21 |

|---|---|

| 시지프의 신화 / 알베르 카뮈 (0) | 2023.02.21 |

| 땅에서 빛나는 달 / 김산옥 (0) | 2023.02.10 |

| 우리들의 시간 / 박경리 (2) | 2023.02.03 |

| 박경리의 말 / 김연숙 (0) | 2023.01.29 |