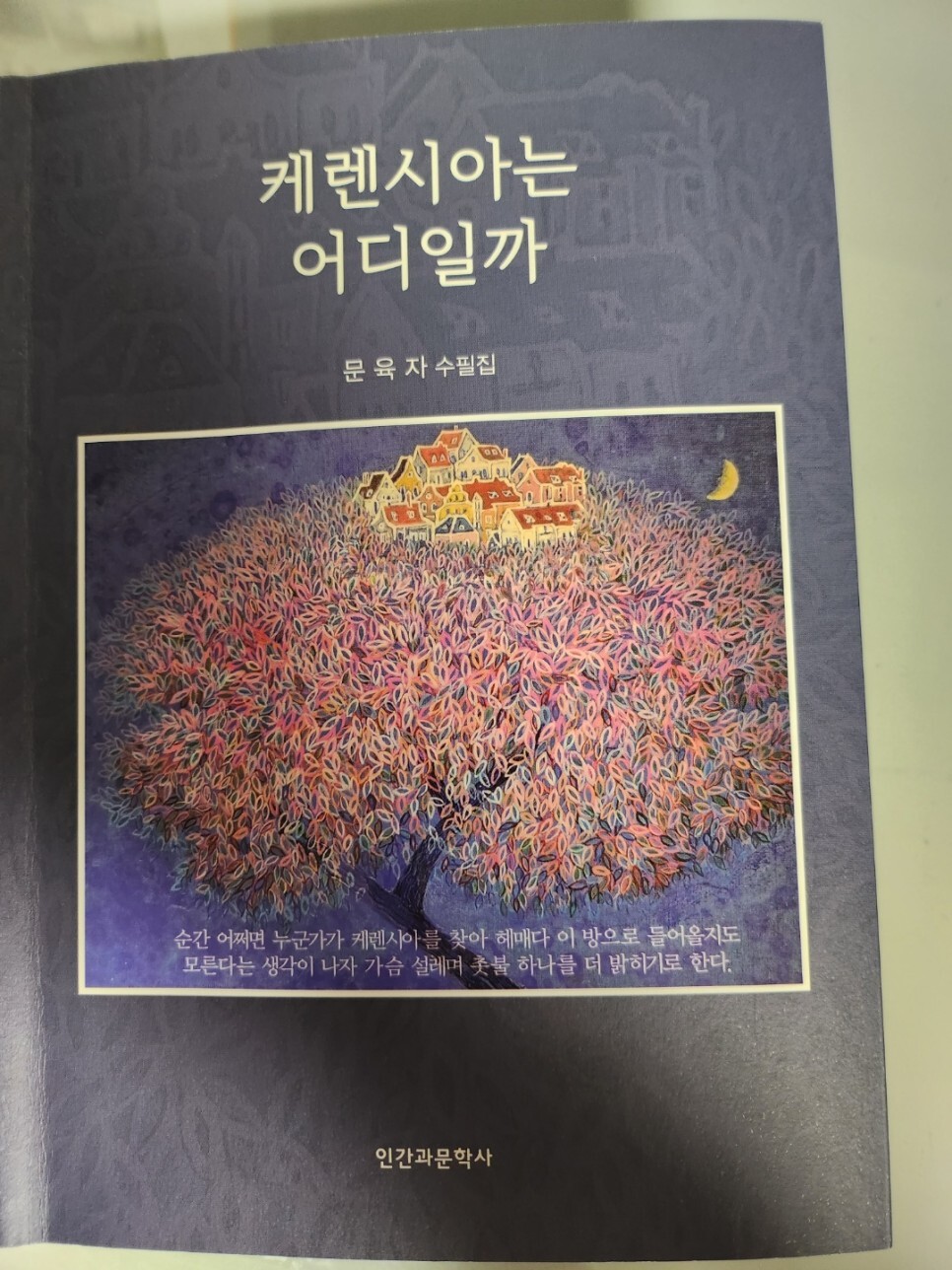

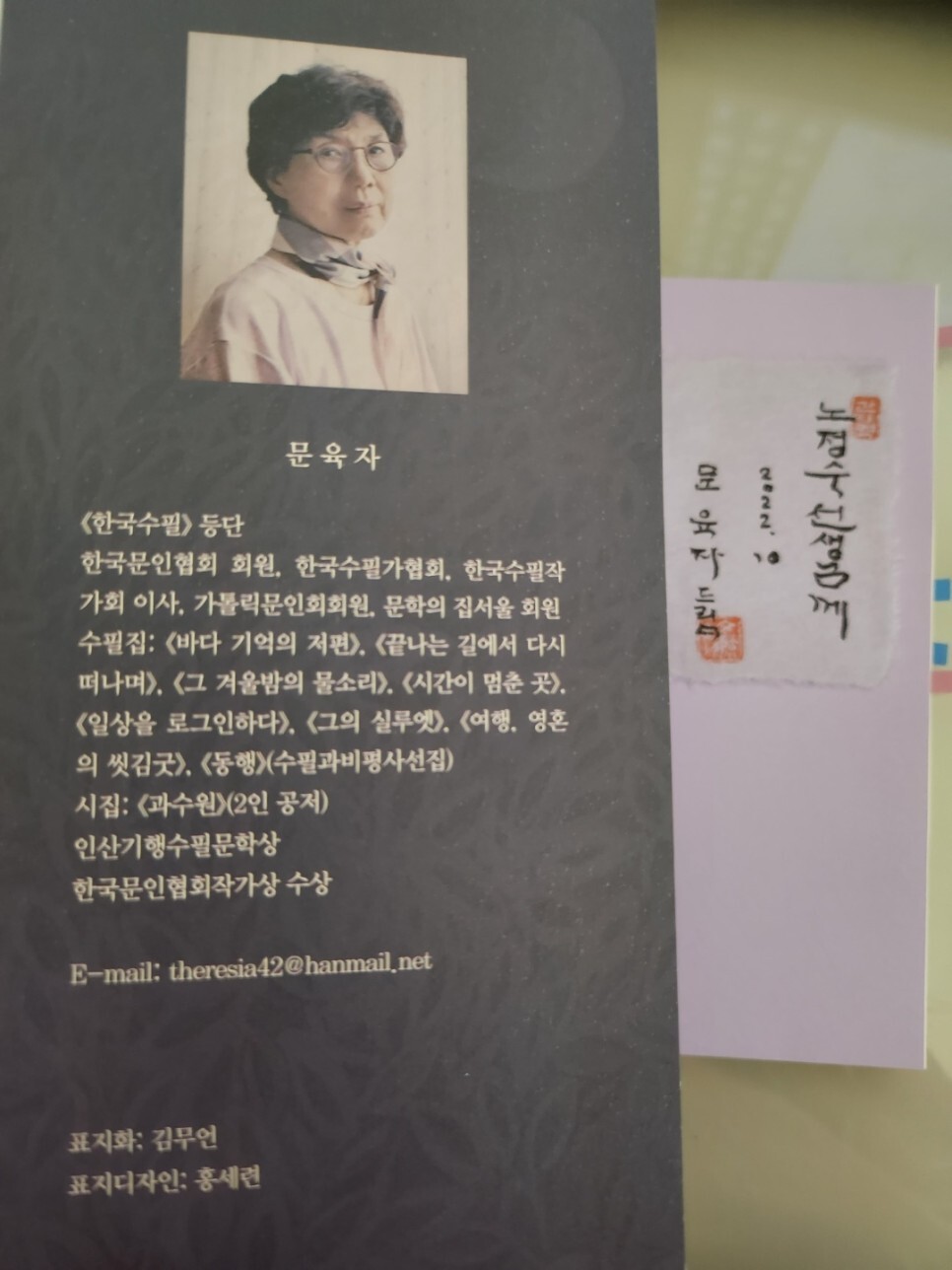

문육자 선생님의 새 수필집이다. 여덟 권 째다.

읽기도 전에 숙연해지는 이 마음은 무엇인가.

… 아파하며 글을 쓰는 것도 사치라고 했다. 다 내려놓으면 무에 그리 서럽고 안타깝고 허망하겠느냐는 전갈에 손뼉을 쳤다.

모두 돌아앉아 있었다. 낯선 얼굴이었다. 저마다 바쁘게 걸어갈 궁리를 하고 있었다. 뱃속이 웃음을 품는 일은 없을까. 수많은 언어를 가져다주던 바다는 나를 기다리고 있을까. 밤마다 꿈을 꾸었다.

스스로를 하찮다고 홀대한 순간을 매질했다. 보이지 않지만 열심히 땅속을 걷고 있는 나무들을 응원하고 있지 않은가. 이젠 하늘로 뻗어갈 그들의 기개가 구름장을 찌를 때까지 그 곁에서 서툴게 캐낸 언어를 제련하기로 한다. 그리고 고향 바다를 부르기로 한다.

바다 저편에서 꼬물거리다가는 훌쩍 치솟아 성큼성큼 걸어오는 태양의 부심 속에 적체된 우울도 회의도 눈물까지도 던져버리련다. …

'책머리에' 중에서

문육자 작가는 여전히 아프다. 숙연해지던 마음의 정체가 보인다.

그럼에도 먼 길 위에 자주 나선다. 반가운 지명들을 만나며, 그때의 설렘을 덩달아 끌어온다.

멀리 가까이 있는 것들을 품으며 따뜻한 눈길을 보낸다.

그 눈길로 아픔이 잊혀지는 순간을 오래, 많이 맞았으리라 짐작한다.

이 어설픈 짐작마저 미안해서 나는 깊이 고개를 숙인다.

* 다시 돌아선 진료실에서 왜 한기를 느꼈는지 알 수가 없다. 이번엔 의사의 설명이 꽤 길었다. 보호자가 '나'라는 말 때문인지도 몰랐다. 보호자에게 들려준 내용은 종양이 자란다는 것과 후유증이 생각보다 많을 수 있다는 것이 요점이었다.

"수술 받지 않겠습니다."

단호한 대답이었고 모든 것은 내 몫으로 끌어안기로 했다.

두통이 극심한 때도 있지만 내 의지와 지력으로 명징한 아침을 맞을 것이며 배턴 터치하며 지나가는 계절에 감사를 얹으리라. 누비지 못한 곳을 찾아 길 위에 다시 서리라. 그리고는 만화경 같은 세상을 사진기에 담으리라. 밤이면 서걱대는 그리움 속에 있는 이에게 긴 메일을 보낼 것이며 갈피 속에서 찬 가슴으로 잠자고 있는 이들을 모두 깨워 즐거운 이야기를 나누리라. 종양이 더 크게 자라 감아쥔 신경들이 하나씩 끊어질 때까지.

나의 케렌시아는 어디일까. 봇짐 내려놓고 맘껏 하품하며 뒹굴고 꿈꾸며 쉴 수 있는 곳은 어디일까. 한참을 생각하다 찾아낸 곳은 '품'이었다. 아니 정확히는 어머니의 품이었다. (127쪽)

* 눈앞에 선 사진들, 그것은 사진이 아니었다. 바람에 흔들리는 자연이었다. 풀들의 아우성 위에 바람이 내리꽂히더니 숲속을 헤집으며 자맥질했다. 바람이 길어 올린 것은 숨어 있던 사랑이며 그의 영혼이었다. 그의 몸은 차츰 굳어가지만 한 줄기 빛이 되어 바람 끝에 매달렸다.

그의 앵글이 잡아 놓은 제주가, 마라도가 춤을 추었다. 미친 듯이 춤을 추었다. 바다가 뒤척이고 있었다. 뒤척임은 무엇일까. 고뇌일까, 환희일까, 달구어진 그의 열정을 식히는 것일까. 굳어가는 몸이 안타까워 손길을 뻗은 것일까. 또 하나 자신과의 화해를 위해. 그렇다, 자신과의 화해의 손길이다. (161쪽)

* 우스리스크에 도착한 후 가장 먼저 들른 곳이 고려인문화센터와 역사관이었다. 연해주에서의 한인생활 유물들, 저항의 씨앗을 보였던 독립을 향한 혼불의 흔적을 살폈다. 단지 박물관에만 남아있는 정도로만 유추할 수밖에 없는 현실이 안타까울 뿐이었다. 최재형 독립운동가의 집을 지나 이준, 이휘종과 함께 헤이그특사로 참석했던 이상설 선생의 유허비 遺墟碑 를 찾았다.

선생은, 독립을 위해 노심초사하다 독립을 보지 못하고 47세에 병사하게 되었을 때, '뜻을 이루지 못하고 죽으니 어찌 혼인들 조국에 돌아갈 수 있으랴. 내 몸과 유품, 글을 모아 불태워 그 재를 여기 발해의 땅이었던 수이푼강에 흘려보내고 제사도 지내지 말라'고 했단다. (179쪽)

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| 나비야 나비야 / 강여울 (0) | 2022.11.14 |

|---|---|

| 호밀밭의 파수꾼 / J.D. 샐린저 (0) | 2022.11.13 |

| 서행구간에 들어왔습니다 / 주안 외 7명 (0) | 2022.11.05 |

| 모든 그림자에는 상처가 있다 / 최연숙 (0) | 2022.10.30 |

| 인간 철학 • 수필 / 철수회 4집 (0) | 2022.10.21 |