박기숙 선생님의 두 번째 수필집이 나왔다.

여든에 수필세계에 입성하셔서, 이제는 방 한 칸에서 우주를 그리신다.

2011년 큐슈문학기행에서 만난 인연으로 연락을 하고 있었다. 새 작품을 쓰면 내게 보내주시고, 잡지에서 내 수필 발표한 것을 읽으시면 감상도 전해주신다.

꽃누르미 스텐드와 부채를 여러번 선물 받았다. 꽃마다 뜻을 담은 손수 만든 작품을 받고 몹시 황송했다. 그때마다 힘이 없어서 이것이 마지막이라는 말씀도 여러번 하셨다. 그러나 아직 건재하시다.

요즘은 주로 카카오톡으로 대화하고 사진도 보내신다.

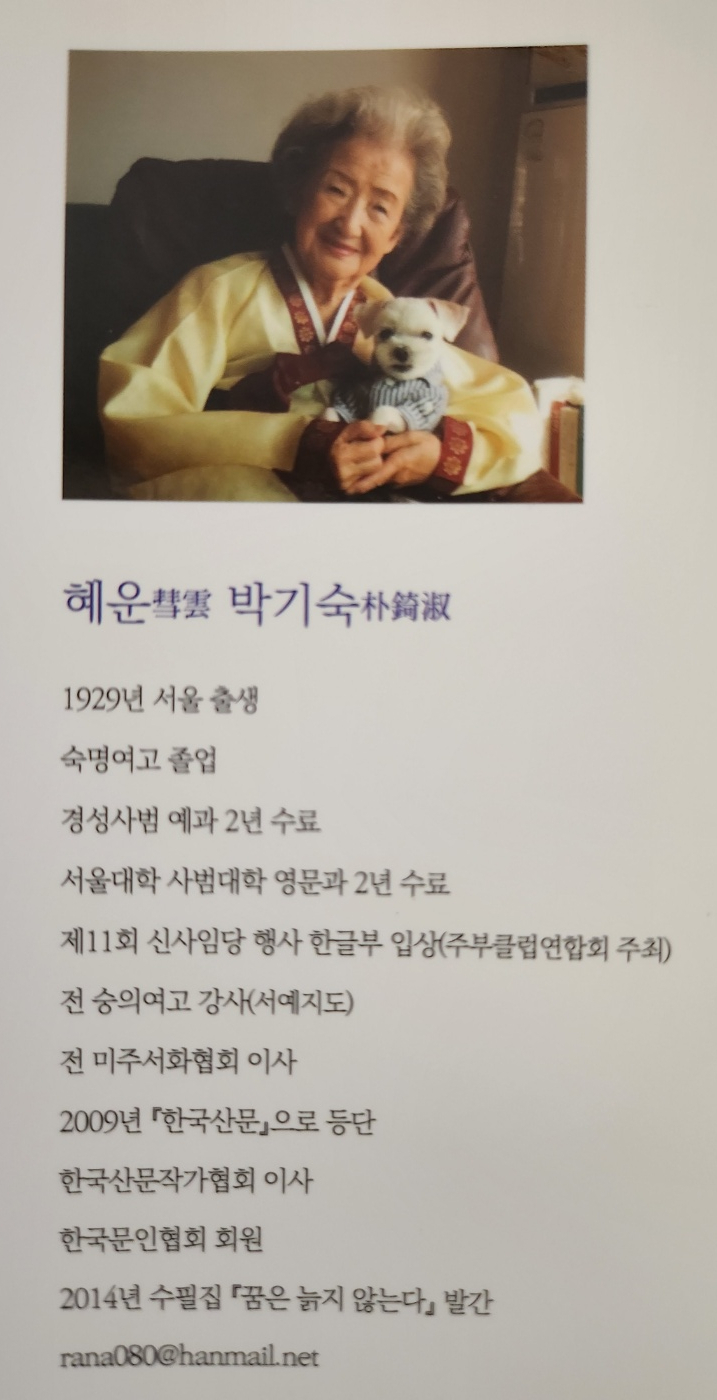

우리 나이로 95세다. 고운 모습도 여전하시다.

우러러 경의를 보낸다.

* 1929년 일제하 아버님은 바쁘셨는지 태어난 지 사흘 후에 갓난아기를 보러 오셨다.

“계집애가 이리 입이 크냐?”고 말씀하셨단다. 위에 오빠가 있는데 남아 선호세대라서 어머님도 아들이 아니고 딸이라 섭섭하셨단다. 나중에 이 이야기 들은 나는 두고두고 아버님께 어리광하며 떼를 썼다. 그러면 허 허~ 웃으시며 받아 주셨다.

사랑방엔 일어로 된 세계문학전집, 셰익스피어 전집, 등이 눈에 띄어 우리를 미지의 넓은 세계로 이끌어 주었다. 한참 눈뜨기 시작한 예민한 나이에 학교 다녀오면 책 속에 파묻혀 지내는 것이 습관이 되었다. 기억에 남은 것은 파란 겉장이 예쁘게 장정 되어 있는 일번어 이와 나미 (岩波 ) 문고의 윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare, 1563~1616) 전집이었다.

희곡(戱曲)으로 이해하기 힘들지만 나름 반복하며 읽어 나갔다. 〈로미오와 줄리엣〉, 〈한여름 밤의 꿈〉과 4대 비극 고뇌하는 인간의 심리를 묘사한 〈리어왕〉, 〈햄릿〉의 독백 ‘죽느냐 사느냐? 그것이 문제로다.’ (To be, or not to be, that is the question.)과 베니스의 상인 중 ‘피를 한 방울이라도 흘린다면~.’은 세월이 흐른 지금도 우리들의 삶의 깊숙한 자화상 속에 담겨있는 정체성을 상상하며 일깨워 주었다.

피난지 부산에서 결혼하며 시모님 뫼시고 오 남매 키우며 어려운 일이 닥쳐 힘들 때 남편에게 어쩌나 하고 바라보았다. 그는 “추운 겨울 지나면 따뜻한 봄이 오리.” 어떠한 고통도 인내로 참아 넘기면 끝이 있으리라는 여운을 내비친 그의 차분한 목소리에 아무 말 못하고 돌아서 눈물짓던 내 모습이 생각난다. 아무리 힘든 삭풍도 그의 말처럼 잔잔한 물결로 아등바등하지 않고 참으며 지나가리라 하며 지나온 세월이었다. (184쪽)

목차

작가의 말

추천의 말 _ 글을 쓰지 않을 수 없는 삶_ 박상률(작가)

Ⅰ 나의 문학 꽃씨

꽃뜰 이미경 님과 나눈 편지

이해인 수녀님과 나눈 편지

튼동 이규임 님과 나눈 편지

청주 대규엄마의 편지

나의 소박했던 반일_ 전경원

Ⅱ 문학과 더불어 사랑을 나누며

아날로그와 디지털

바람이 머물거든 꽃처럼 쉬게나

한강을 닮다

꽃씨로 비상하여

너는 개님이렸다

소명

그리움 지피는 사과 향기

호압사더보기

추천글

-

- 첫 수필집은 물론 두 번째 수필집에서도 글을 쓰게 된 계기를 여기저기에서 알 수 있다. 옆에서 보기에도 글을 쓰지 않을 수 없는 삶을 살았다고 여겨진다. 당시 선친은 동아일보의 기자이셨다. 그때 기자는 지식인이자, 우국지사였다. 당대의 지식인이었기에 자식들에게 알게 모르게 지식의 샘을 제공하고, 그 샘물을 제대로 마시는 법까지 일러줄 수 있었으리라. 거기에 그쳤다면 앎의 세계에만 갇혔을 텐데, 나라를 걱정하는 우국지사로서의 삶 또한 자식의 본보기가 되었을 터. 그래서 박기숙 수필가의 글엔 풍경조차도 단순한 풍경의 겉모습 묘사로만 그치지 않고 그 풍경의 이면에 숨어 있는 속 모습까지 그려내는데, 그 속 모습이 보통 사람은 놓치기 쉬운 것들이지만 박기숙 수필가의 눈엔 역사의 상흔들이 다 보인다.

- 게다가 어린 시절을 보낸 서울 광화문 일대의 풍경과 아버지의 지인들을 불러내 그리는 솜씨가 일품이다. 아버지의 지인들 가운데 많은 분들이 당대의 지식인이자 우국지사들이다. 그러한 모습들이 박기숙 수필가의 뛰어난 기억력 덕택에 문장에 실려 바로 눈앞에 있는 듯한 착각을 일으킨다. - 박상률 (시인, 청소년문학가)

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| 백권대학 / 김갑수 (0) | 2023.08.21 |

|---|---|

| 대문 바깥 / 이부림 (0) | 2023.08.14 |

| 끙끙, 피서 (2) | 2023.08.08 |

| 인간으로 사는 일은 하나의 문제입니다 / 김영민 (0) | 2023.07.13 |

| 백만장자를 위한 공짜음식 1,2 / 이민진 (0) | 2023.07.02 |