<정봉채 우포 사진에세이>

사진작가가 한 장의 작품을 건지기 위해 2천 번의 셔터를 누른다는 소리를 들었다.

그런데.... 정봉채 작가는 8천 컷을 찍어서 한 작품을 건지기도 한단다.

20년 동안의 치열한 기록이다.

비구상 작품 같은 사진의 여백이 상상력을 자극한다.

* 풍토병

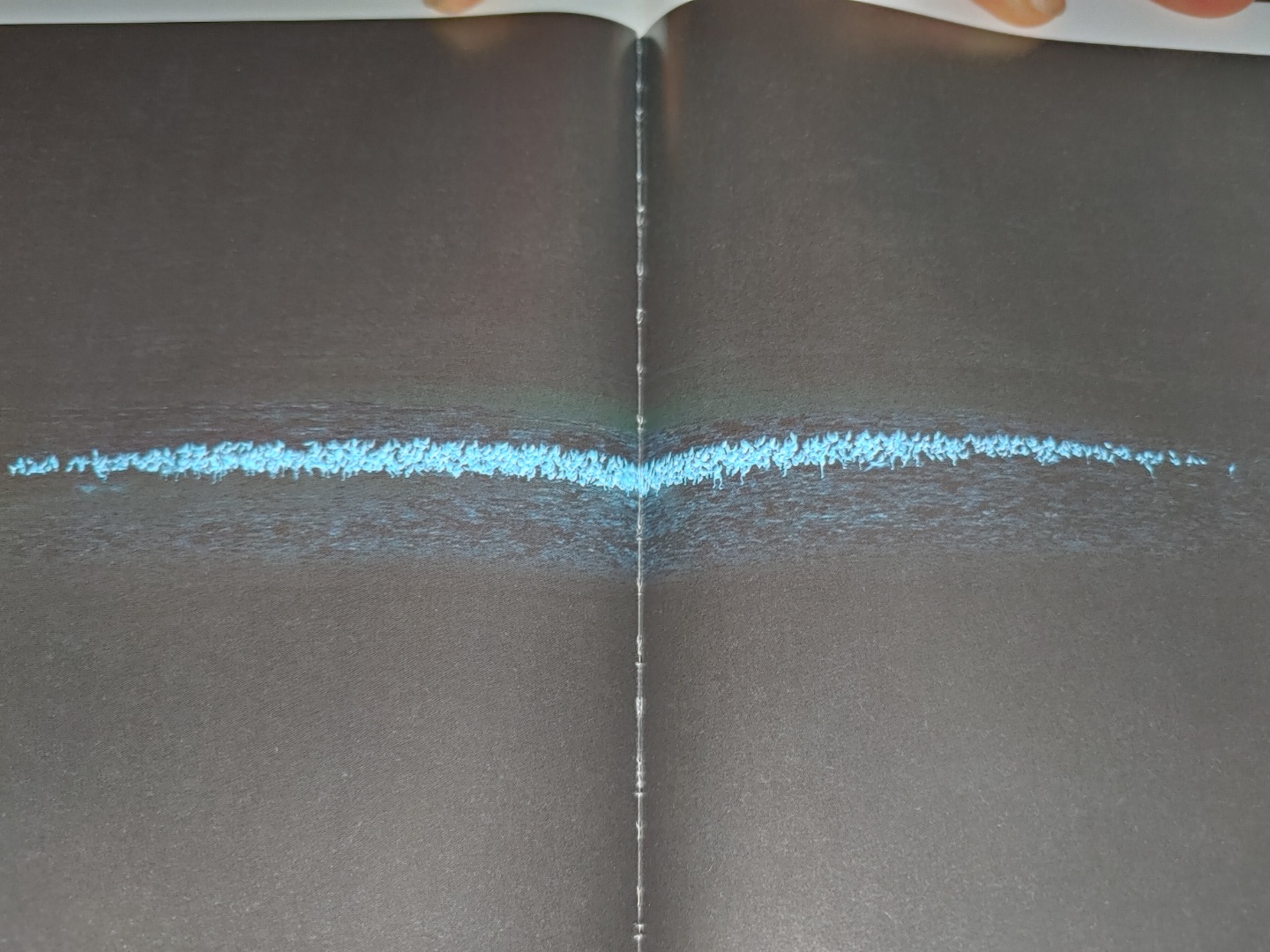

-- 이른 새벽부터 늪에서 뿜어 나오는 입김을 온몸으로 맞으며 안개 속에서 촬영을 한다. 사진 작업이란 시간을 정해놓고 어떤 장면을 찍는 것이 아니다. 심상에 그려지는 한 장면을 포착하기 위해 무량한 시간을 찍고 또 찍어야만 한다. 새벽부터 밤까지 거의 매일, 하루에 2천 텃에서 3천 컷의 사진을 찍는다.

-- 늪가의 나무같이 늪에 오래 머무른 내 몸도 다르지 않다. 여러 가지 병으로 균형을 잃어가고 있다. 습진으로 가려워 밤새 온몸을 긁기 일쑤다. 고통으로 잠을 이루지 못한다. 하루에도 수천 번 셔터를 누르는 오른쪽 팔에는 관절염이 수십 번 왔다 갔다. 병원 치료를 받아가며 나는 아직도 늪가에 산다. 늪가의 버드나무는 태생이 움직일 수 없는 나무라 그렇다손치더라도 나는 왜 이 늪가를 떠나지 못하는가. 모든 예술은 작가의 욕망의 표현이다. 욕망이란 무엇인가. 욕망의 근원은 사랑이 아닐까, 사랑하기에 욕망하고 욕망하기에 더 사랑하는 것인지도.

통증과 가려움으로 잠을 이루지 못하는 밤이면 나는 내 병의 근원인 늪가로 나간다.

(49쪽)

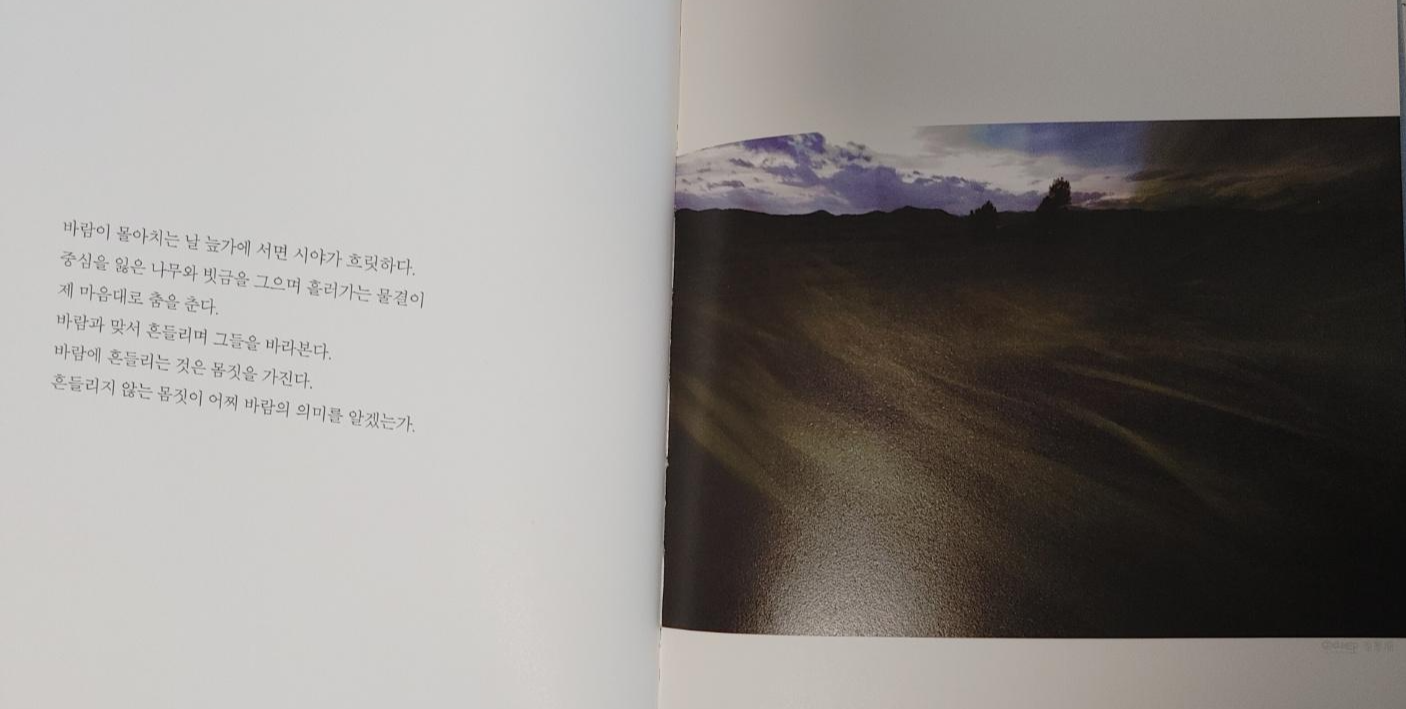

어느 날 우포에 있는 풀과 나무, 바람과 물 그리고 내가

상호시선을 가진다는 것을 깨달았다.

내가 바라보는 세상이 아닌 세상이 바라보는 나를 느꼈다.

늪을 영영 떠나려던 그날 멀리서 나를 반기며 다가오던 고라니는 어쩌면

오래전부터 나를 지켜보고 있었던 것이다.

차 안에서 대강 끼니를 때우고 늪가에서 잠을 청하던 나날

차 옆에 웅크려 자곤 하던 바로 그 녀석이었을지도 모른다.

나를 중심으로 바라보면 나는 항상 크고 너는 늘 작았다.

내가 작아지고 겸손해지면 비로소 네가 보인다.

(78쪽)

소리를 알면 피사체의 심사잉 보인다.

대화를 통해 한 사람을 이해하게 되는 것과 같은 이치다.

심상이 보이자 사진이 달라지기 시작했다.

피사체가 사진 속에서 발언하기 시작한 것이다.

(172쪽)

보이지 않던 것들이 보이기 시작하는 희열

보이던 것들이 보이지 않게 되는 희열

(192 쪽)

나를 버릴 정도의 유명은 바라지 않는다. 그저 평화로이 사진 생활을 하는 게 나답다고 여긴다. 내가 문득 좋은 사진을 찍게 된다면 나는 그것을 신의 선물이라고 생각할 것이다. 이렇게 불쌍하게, 열심히 찌고 있는 나를 어여쁘게 여긴 신이 주는 선물.

(229쪽)

'놀자, 책이랑' 카테고리의 다른 글

| 끝과 시작 / 비스와바 쉼보르스카 (0) | 2022.05.21 |

|---|---|

| 하늘의 피리 소리 / 맹난자 (0) | 2022.05.13 |

| 파친코 / 이민진 (0) | 2022.04.28 |

| 아네스 바르다의 말 / 아네스 바르다, 제퍼슨 클라인 (0) | 2022.03.31 |

| 소크라테스 익스프레스 / 에릭 와이너 (0) | 2022.03.27 |